教育現場でのAI活用について、現状とメリットをわかりやすく解説します。

最近、学校でもAIという言葉をよく聞くようになりました。でも実際のところ、教育現場でAIを使うとどんなメリットがあるのでしょうか。まず驚くべき数字から見てみましょう。世界の教育AI市場は2024年の約60億ドルから、2030年には320億ドル以上に成長すると予測されています。これは年間で約30%ずつ伸びている計算です。

日本でも変化の波が来ています。文部科学省は2024年12月に「生成AI利用ガイドライン(Ver.2.0)」を発表し、小中学校での生成AI活用を本格的に推進し始めました。しかし、実際の現場ではどうでしょうか。

現在の日本の状況を見ると、まだまだ課題があります。日本では個人のAI利用率が9%、企業利用率も47%に留まっています。一方で、アメリカでは60%の先生がAIを活用し、週に最大6時間の時間短縮を実現しています。

この差を埋めるチャンスが今まさに訪れています。GIGAスクール構想により、ほぼ全ての学校で1人1台のタブレットやパソコンが配備され、AI活用のための基盤は整っています。

多くの先生が抱えている課題をAIが解決できます。例えば、生徒一人ひとりの理解度に合わせた指導の難しさ、テストの採点や宿題チェックにかかる時間、保護者向けの連絡文書作成などです。AIを使えば、これらの作業時間を大幅に短縮し、生徒との向き合う時間を増やすことができます。

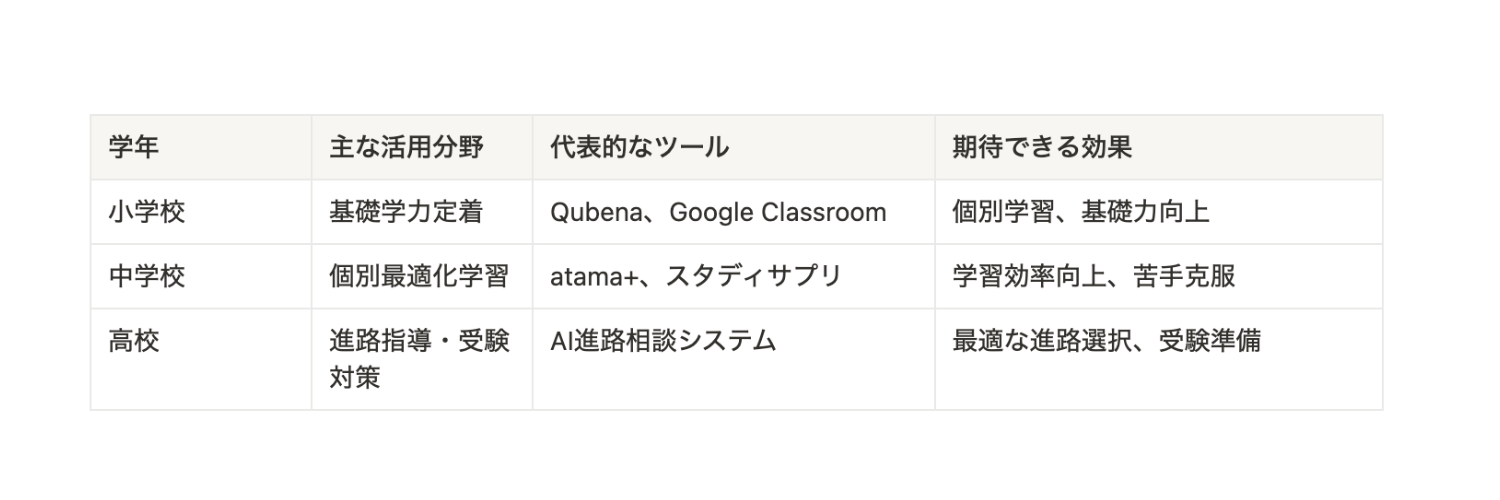

小学校では、特に算数の学習でAIが力を発揮しています。代表的なのが**Qubena(キュビナ)**というシステムです。これは生徒がタブレットで算数の問題を解くと、AIが間違いのパターンを分析して、その子に必要な問題だけを出してくれるというものです。

導入した学校では学習速度が従来の7倍に向上したという報告もあります。手書きで数式を書けるので、低学年の子どもでも自然に使えます。宮崎市では実際に導入して、「自分のペースで勉強できるようになった」と生徒たちの反応も上々です。

中学生になると勉強が難しくなり、生徒間の理解度の差も大きくなります。そこで活躍するのが**atama+(アタマプラス)**です。このシステムは生徒の学習データを分析して、一人ひとりに最適な学習プランを作ってくれます。

大手学習塾の中学生向け指導で全教室が導入し、成果を上げています。生徒が問題を解く様子をAIが見守り、つまずいた時にはヒントを出したり、理解が進んだら次のレベルの問題を提示したりします。まるで優秀な個別指導の先生が常にそばにいるような感覚です。

高校では進路選択が重要になります。AIは過去の進学データや生徒の成績、興味関心を分析して、最適な進路提案を行えます。また、大学受験対策では、AIが弱点を見つけて効率的な学習計画を立ててくれます。

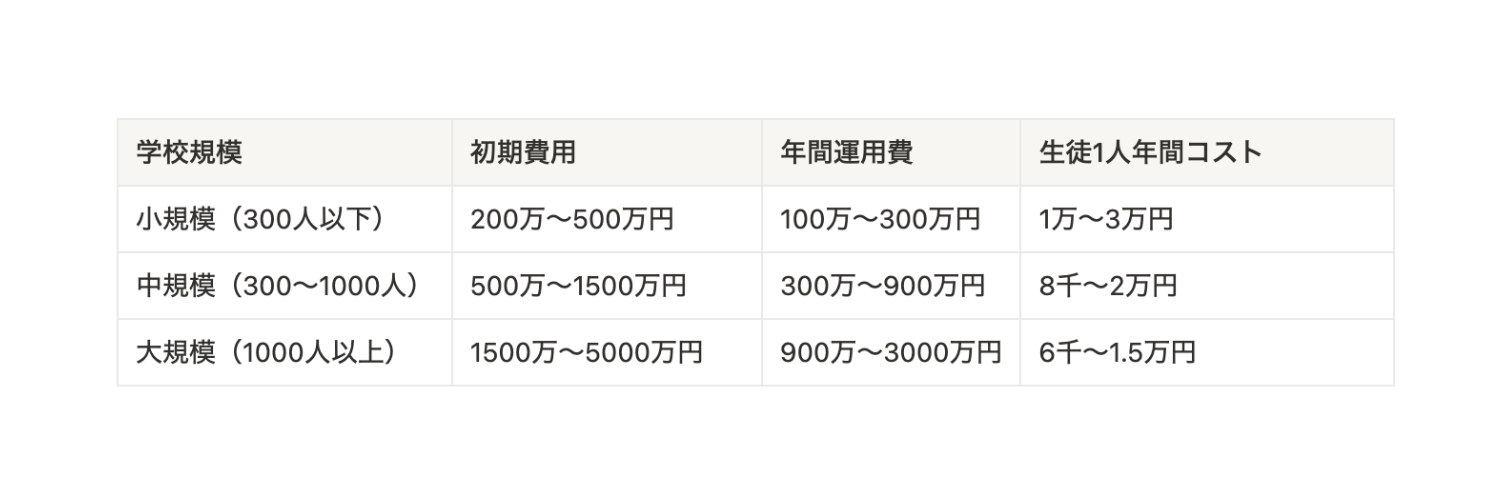

AI導入というと「高額な費用がかかるのでは?」と心配になりますが、実は規模や目的に応じて様々な選択肢があります。小規模な学校なら年間数十万円から始められるシステムもあります。

基本的な費用の目安として、生徒100人規模の学校では初期費用200万~500万円、年間運用費用100万~300万円程度が一般的です。これを生徒1人あたりで計算すると、年間2万~5万円程度となります。従来の教材費と比較しても、決して高額ではありません。

まず必要なのは安定したインターネット環境です。GIGAスクール構想により、多くの学校で基本的な環境は整っていますが、AI活用には少し速めの回線速度が推奨されます。

教師側の準備としては、基本的なデジタルスキルがあれば十分です。多くのAI教育ツールは直感的に操作できるよう設計されており、特別な技術知識は必要ありません。重要なのは「新しいことに挑戦する気持ち」です。

成功する学校の多くは、いきなり全面導入するのではなく、段階的に進めています。

第1段階(1~3か月):興味のある先生1~2名で小さく始める

第2段階(3~6か月):効果を実感できたら、同じ学年や教科の先生に広げる

第3段階(6~12か月):学校全体での活用を検討し、本格導入を進める

この方法なら、失敗のリスクを最小限に抑えながら、確実に効果を実感できます。

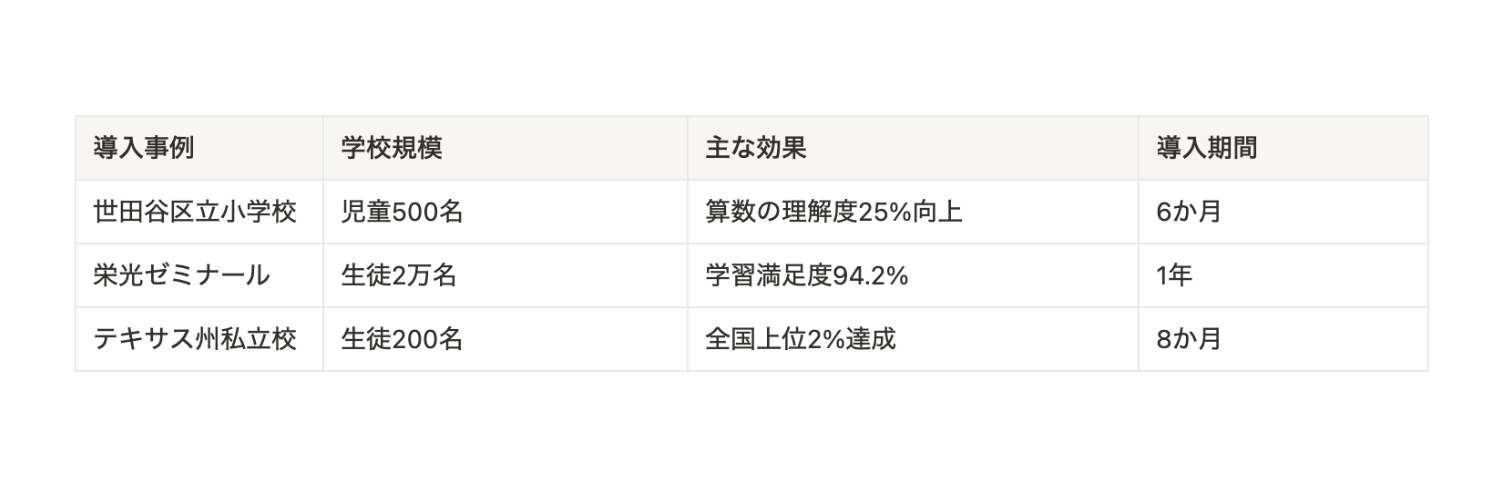

東京都内のある中学校では、AIを使って定期テストの採点時間を半分に短縮しました。従来は1クラス分の採点に3時間かかっていたのが、1時間半で完了するようになりました。浮いた時間で生徒との面談を増やし、より細やかな指導ができるようになったそうです。

別の小学校では、宿題の丸付けにAIを活用しています。間違いの傾向をAIが分析して、次の日の授業で重点的に説明すべきポイントを教えてくれます。先生は「生徒の理解度が手に取るようにわかる」と話しています。

テキサス州の私立学校では、AIチューターの導入により学力テストで全国上位2%の成績を達成しました。生徒たちは「AIが自分のペースに合わせてくれるから、勉強が楽しい」と感じているようです。

日本でも同様の効果が報告されています。Qubenaを導入した学校では、「算数が嫌い」だった生徒の多くが「できるようになって楽しい」と感じるようになりました。AIが小さな成功体験を積み重ねさせてくれるからです。

AIは特別支援教育でも威力を発揮します。読み書きに困難がある生徒には音声読み上げ機能、集中力に課題がある生徒には短時間集中型の学習プランなど、一人ひとりの特性に合わせたサポートが可能です。

多くの学校関係者が感じる不安は「技術的な知識がない」「予算が心配」「先生たちが使いこなせるか」といったものです。しかし、これらの不安は適切な準備と段階的な導入で解決できます。

技術面では、多くのAI教育ツールがサポート体制を充実させています。電話やオンラインでの技術サポート、導入時の訪問指導、定期的な研修会なども提供されています。

予算については、まず無料で試せるツールから始めることをお勧めします。Google ClassroomのAI機能やMagicSchool AIの無料プランなど、コストをかけずに効果を実感できる選択肢があります。

生徒の個人情報を扱うため、プライバシー保護は最重要課題です。文部科学省のガイドラインでは「個人情報を入力しない」「著作権に配慮する」ことが明確に示されています。

具体的には、生徒の名前や個人を特定できる情報はAIシステムに入力せず、学習データも匿名化して処理します。多くの教育向けAIツールは、これらの要件に準拠した設計になっているので、安心して利用できます。

「新しいシステムを覚えるのが大変」という声もよく聞きます。しかし、優れたAI教育ツールは直感的に操作できるよう設計されています。スマートフォンが使える程度のデジタルスキルがあれば、十分に活用できます。

また、導入時には段階的な研修プログラムが用意されています。まずは簡単な機能から始めて、徐々に高度な機能を使えるようになっていけば問題ありません。

AI導入を成功させるために、事前に確認すべきポイントをまとめました。

技術面の準備 インターネット回線の速度確認(推奨:50Mbps以上)、既存のタブレット・PCの動作確認、セキュリティソフトの互換性チェック

組織面の準備 AI導入チームの結成(3~5名程度)、予算の確保と承認プロセスの確認、保護者への説明会の計画

教育面の準備 導入する教科・学年の決定、成果測定の方法設計、教師研修のスケジュール調整

2030年には教育AI市場が現在の5倍以上に成長すると予測されており、AIは教育現場の標準的なツールになるでしょう。今から準備を始めれば、この変化の波に乗り遅れることはありません。

将来的には、AIが生徒の感情や集中度も読み取れるようになり、より細やかな学習サポートが可能になります。また、VR(仮想現実)技術と組み合わせることで、歴史の授業で古代ローマを歩いたり、理科の授業で分子の動きを間近で観察したりできるようになるでしょう。

AIが普及しても、先生の重要性は変わりません。むしろ、単純作業から解放されることで、より重要な役割に集中できるようになります。生徒の心のケア、創造性を伸ばす指導、人間関係の構築など、AIにはできない「人間らしい教育」に時間を使えるようになります。

AI教育の導入は、特別な技術知識や高額な投資がなくても始められます。まずは無料のツールを使って、その便利さを実感してみてください。ChatGPTで授業プランを考えたり、Google翻訳で多言語対応の教材を作ったりするだけでも、AIの可能性を感じられるはずです。

大切なのは完璧を目指さず、「まずやってみる」ことです。生徒たちは新しい技術に敏感で、先生以上に早くAIツールに慣れ親しむかもしれません。一緒に学び、一緒に成長していく姿勢が、AI時代の教育には必要です。

教育現場でのAI活用は、もはや「やるかやらないか」ではなく「いつから始めるか」の問題です。生徒たちの未来のために、そして教育の質向上のために、今こそAIという新しいパートナーとの協働を始めてみませんか。

LandBridgeAI Coachingは、AI駆動開発で開発コストを10分の1に削減する実践型研修プログラムです。従来1,000万円以上かかっていた開発を100万円以下で、6ヶ月の期間を1ヶ月に短縮した実績があります。座学で終わらず実際の成果物を作りながら学び、内製化まで支援する唯一の研修です。15年以上のシステム開発実績を持つ弊社だからこそ提供できる、即戦力となるAI活用スキルを習得できます。孫正義氏や南場智子氏が予言する「AIがコーディングする時代」に備え、今こそ企業の競争力を劇的に向上させるチャンスです。