製造業AIは拡大期。研修×品質AIで効率・品質を底上げし、段階導入と助成金活用で格差を埋める。

製造業におけるAI活用が2025年、転換点を迎えている。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2024年に実施した調査によれば、製造業のDX取組率は77.0%に達し、AI導入率は19.2%まで上昇した。さらに注目すべきは、株式会社シムトップスの2025年7月調査で明らかになった数字だ。製造業デスクワーカーの74.1%が生成AIを業務で活用中という驚異的な普及率である。この背景にあるのは、深刻化する人材不足と品質管理の高度化要請だ。経済産業省の予測では、2030年にAI人材が最大12.4万人不足すると見込まれており、企業は既存人材のAIスキル習得を急務としている。本記事では、最新の統計データと具体的な企業事例を基に、製造業におけるAI研修と品質管理の現状、そして経営者が今取るべき戦略を詳述する。

製造業におけるAI導入は、2024年から2025年にかけて質的転換を遂げている。INDUSTRIAL-Xが2025年6月に実施した618社を対象とした調査では、全社的にDXに取り組む企業が29.6%、**生成AIに全社的に取り組む企業が20.1%**に達した。これは2024年上半期と比較してそれぞれ2.1ポイント、4.9ポイントの上昇であり、特に生成AIの伸びが顕著だ。

現場レベルでの活用はさらに進んでおり、DXを日常業務で活用できている企業は48.4%、生成AIは36.4%に上る。注目すべきは、製造業デスクワーカーに限定すると、シムトップスの調査で74.1%が生成AIを実際に業務で使用しているという事実だ。使用ツールはChatGPTが66.7%、**Microsoft Copilotが55.0%**と、汎用的な生成AIの活用が主流となっている。

しかし、課題も明確だ。生成AIのアウトプットの正確性や信頼性に不安を感じる担当者が53.3%、使い方やプロンプト作成の難しさを指摘する声が38.3%に達する。この課題を克服するためにこそ、体系的なAI研修が不可欠となっている。IPA調査によれば、DX推進の最大の課題は「DXを推進する人材・体制が不足している」(37.0%)であり、人材育成への投資が企業の競争力を左右する時代に突入している。

企業規模別に見ると、AI導入状況には歴然とした格差が存在する。総務省の令和6年版情報通信白書によれば、**大企業のAI導入率は16.5%に対し、中小企業はわずか5.6%**と約3倍の開きがある。この格差は生成AIの全社導入になるとさらに拡大し、日経BPの2024年調査では、従業員5000人以上の企業で19.0%が全社導入しているのに対し、300人未満の企業では1.3%にとどまり、実に15倍の格差が生じている。

IPA調査でも、従業員1001人以上の企業では96.6%がDXに取り組んでいるのに対し、100人以下の企業では44.7%と、規模による二極化が鮮明だ。中小企業がAI導入を躊躇する理由は、数千万円規模の初期投資への懸念、AI対応人材の不足、そして導入効果の不明確さにある。しかし、後述する具体的な事例が示すように、適切なAI導入は投資対効果が極めて高く、中小企業こそ競争力強化の鍵としてAI活用を検討すべき時期に来ている。

「AIを導入すると本当に効果があるの?」多くの方がそう疑問に思うでしょう。実際の企業事例を見ると、その効果は想像以上です。

2025年7月、日立製作所は品質保証の仕事で作業時間を8割以上減らしたと発表しました。鉄道システムの品質チェックという重要な業務で、AIが過去のデータを学習し、必要な情報を探す時間を約9割も短縮したのです。経験の浅い社員でも、ベテランと同じように適切な判断ができるようになりました。

パナソニックコネクトでは、社員約11,600人が生成AIを使えるようにしたところ、2024年だけで44.8万時間の業務時間を削減しました。これは約220人分の労働力に相当します。品質管理の専門知識も、AIが社内の1万ページ以上の資料を学習したことで、誰でもすぐに必要な情報を得られるようになったそうです。

製造現場の検査工程では、さらに劇的な変化が起きています。

オムロンは、AI搭載の基板検査装置を開発し、検査の準備時間を約70%削減、目視検査の時間を85%削減することに成功しました。車載用の電子基板という、ミスが許されない製品の検査で、これほどの効率化を実現したのです。

トヨタ自動車の事例は、さらに印象的です。従来の目視検査では32%もの不良品を見逃していたのが、AI導入後は見逃しがゼロになりました。同時に、良品を不良品と間違える「過検出」も35%から8%に改善し、検査員も4人から2人に減らせました。品質は上がり、人員は減り、コストも下がるという理想的な結果です。

ブリヂストンは、AIタイヤ成型システムで、タイヤの精度を15%向上させ、生産性を約2倍にしました。数百個のセンサーからのデータをAIがリアルタイムで処理することで、熟練工の技術を超える精度を実現しています。

東洋エンジニアリングでは、過去の品質不良データをAIに学習させ、品質に関わる損失を50%削減しました。技術者の経験や勘に頼っていた品質管理を、AIで誰でもできる仕組みに変えたのです。

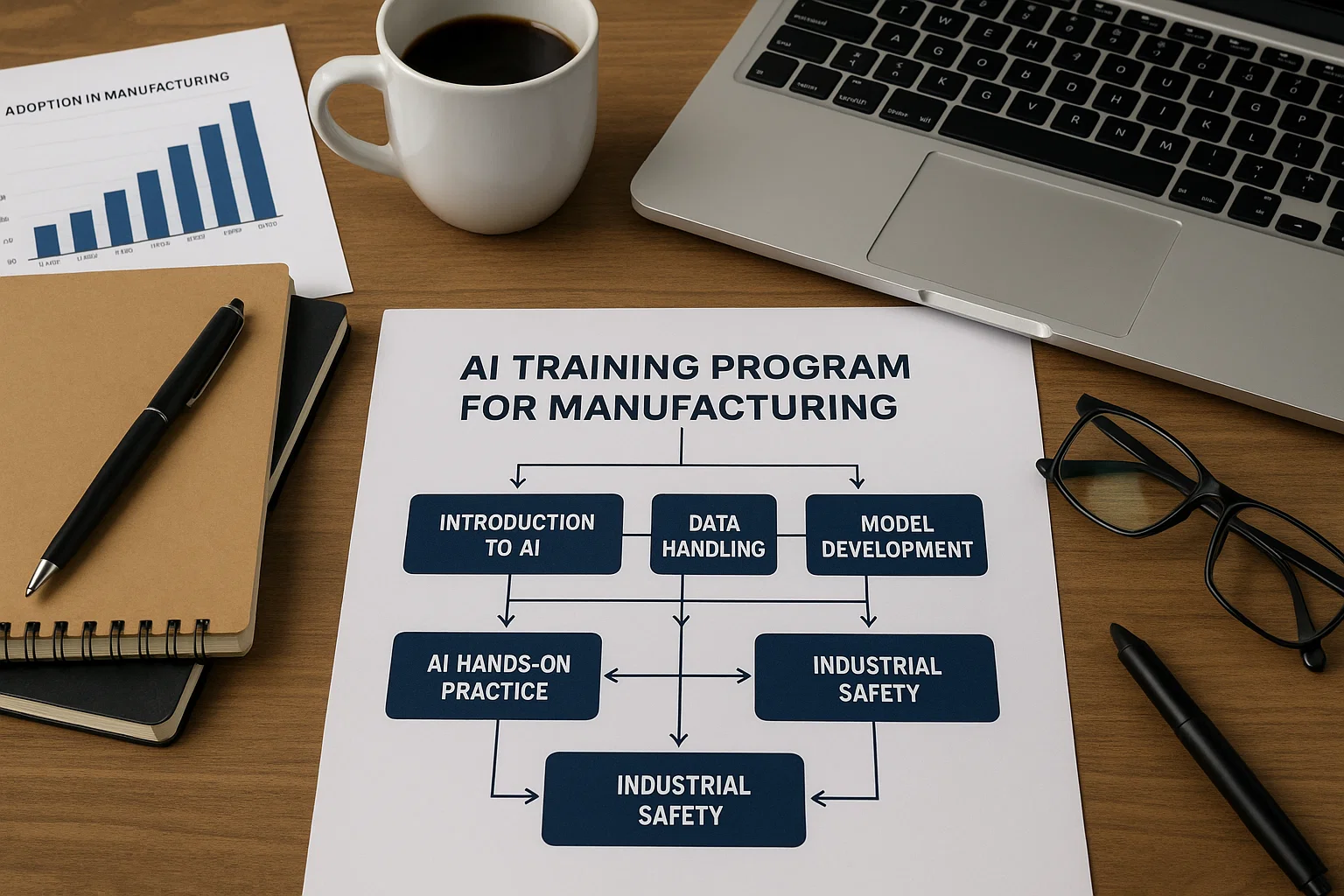

AI導入の成否を分けるのは、適切な人材育成だ。製造業向けのAI研修は、2024年から2025年にかけて多様化し、初心者から上級者まで対応したプログラムが整備されている。重要なのは、自社の状況と目的に応じて最適な研修を選択することだ。

初心者向けには、中小企業大学校が提供する「製造業のAI・IoT活用による生産性向上」が実践的だ。全3日間、受講料32,000円というアクセスしやすい価格設定で、AI・IoTの基礎知識から中小製造業の導入事例、自社への展開方法までを体系的に学べる。株式会社インソースの「製造業の事例から学ぶAI活用研修」も1日完結型で、DXの基礎知識とAIの仕組みを理解し、実際の製造業の活用事例を基に自社業務への応用を検討できる。

中級者以上を対象とした本格的なプログラムとしては、日本能率協会の「IoT/AI人材育成講座」が注目される。この講座は経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)」に認定されており、厚生労働省「専門実践教育訓練給付制度」の対象となるため、受講料の50~70%が給付される。組織横断で事業所内の課題を分析し、課題解決のためにIoT技術導入を推進していく人材を育成する実践型プログラムだ。

経済産業省の「AI Quest」は、無料で利用できる課題解決型AI人材育成プログラムとして、製造業に特化した教材を提供している。印刷会社における工数予測、木材製造業における不良個所自動検出、自動車部品製造における予知保全といった実際の企業のAI実装を疑似経験できる内容で、2021年度には899名が参加した。要求定義から要件定義、データ準備、AIモデル構築まで、プロジェクト全体を学べる点が特徴だ。

企業の実務レベルでの活用を目指すなら、富士通ラーニングメディア、NECマネジメントパートナー、トレノケートといった大手研修会社が提供する多階層プログラムが有効だ。富士通ラーニングメディアは約2,830のコースを持ち、生成AIリテラシーのeラーニングから、価値創出ワークショップの集合研修まで、受講者のライフスタイルや学習環境に合わせた柔軟な受講スタイルを提供している。トレノケートでは、G検定対応の基礎研修から、Pythonで学ぶ機械学習・ディープラーニングのハンズオン研修まで、初心者からエンジニアまで対応している。

株式会社キカガクの「製造業特化 AIジェネラリストコース」は、製造業の管理職やビジネス層を対象に、AI、クラウド、IoTなど先端技術を体系的に学べる。発注者としてのリテラシー向上を狙いたい経営層や管理職には、日経BPの「製造業のAI活用&推進実践講座」が適している。早稲田大学の研究者が講師を務め、製造業におけるAI活用の全体像把握から、概念レベルの検証(PoC)から社内利用拡大までの課題と解決策を1日で学べる。

中小企業がAI投資で成果を出すには、大企業とは異なる戦略が必要だ。初期投資を抑えつつ、明確なROIを早期に実現する段階的アプローチが有効である。東京商工リサーチの2024年8月調査によれば、大企業の生成AI活用推進率が43.3%である一方、中小企業は23.4%にとどまるが、この差は適切な戦略で埋められる。

まず着手すべきは、生成AIを活用した業務効率化だ。初期投資が少なく、即効性がある。シムトップスの調査で、製造業デスクワーカーの74.1%が既に生成AIを活用している事実は、特別な設備投資なしに効果を得られることを示している。メールや文書の作成(58.3%)、技術情報の検索や要約(58.3%)、会議の議事録作成(50.0%)といった業務は、ChatGPTやMicrosoft Copilotで即座に改善できる。パナソニックコネクトの44.8万時間削減という実績は、こうした地道な積み重ねの成果だ。

次の段階として、品質管理や外観検査など、明確な課題がある領域にAIを導入する。オムロンの検査設定工数70%削減、トヨタの見逃し率0%達成といった事例は、投資対効果が明確な分野だ。中小企業向けには、AIベンダーが提供するクラウド型の外観検査サービスも登場しており、初期投資を数十万円から始められる選択肢も増えている。

重要なのは、AI導入を単なる技術導入ではなく、業務プロセス全体の見直しと捉えることだ。日立製作所が品質保証業務で8割削減を達成できたのは、AIに熟練者の暗黙知を学習させ、業務フロー自体を再設計したからだ。中小企業こそ、組織がフラットで意思決定が速いという強みを活かし、AI導入と同時に業務改革を推進できる。

人材育成については、厚生労働省の「人材開発支援助成金」を活用すれば、研修費用の最大75%が助成される。日本能率協会のIoT/AI人材育成講座など、専門実践教育訓練給付制度の対象講座を選択すれば、受講料の50~70%が給付されるため、実質的な負担を大幅に軽減できる。中小企業大学校の全国9か所で開催される研修は、3日間32,000円という価格設定で、移動コストも抑えられる。

製造業のAI市場は、2024年から2025年にかけて急成長しています。調査会社IDC Japanによれば、国内のAI市場は2024年に1兆3,412億円に達し、前年比で56.5%も増加しました。この勢いは続き、2029年には4兆1,873億円まで拡大すると予測されています。わずか5年で3倍以上になる計算です。

特にChatGPTのような生成AIの市場は爆発的に成長しています。富士キメラ総研の2024年12月発表によれば、2024年度の生成AI市場は4,291億円ですが、2028年度には1兆7,397億円まで拡大する見込みです。4年で約4倍という驚異的なペースです。

「もう遅いのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、データを見ると、むしろ今が始めどきです。その理由は3つあります。

一つ目は、AIが実験段階から実用段階に移ったことです。情報処理推進機構の調査では、**デジタル化で成果が出ている企業は64.3%**に達しています。つまり、きちんと取り組めば、3社に2社は成果が出ているのです。

二つ目は、製造業がAI活用で先行していることです。総務省のデータでは、製造業のAI導入率は他の業界より高く、今後も最も成長が見込まれる分野とされています。製造業は効果が測りやすく、人手不足も深刻なため、AI導入のメリットが大きいのです。

三つ目は、投資した分の効果がはっきり見えることです。トヨタの見逃し率32%から0%への改善は、不良品流出リスクの劇的な低減を意味します。ブリヂストンの生産性2倍は、直接的な売上増につながります。東洋エンジニアリングの損失50%削減は、年間数億円規模の効果と考えられます。

大企業と中小企業の15倍の差は、見方を変えれば、中小企業にはまだまだ伸びしろがあるということです。人手不足が深刻化する中、AIを使った業務効率化と品質向上は、企業が生き残るための必須条件になりつつあります。

幸いなことに、小さく始められる方法、充実した研修プログラム、国の助成金制度など、中小企業がAI導入を進める環境は整っています。2025年は、製造業にとってAI投資を始める絶好のタイミングなのです。

製造業におけるAI活用は、2025年を境に「導入期」から「拡大期」へと移行している。データが示すのは、AI導入と人材育成を同時に進める企業が、明確な事業成果を上げているという事実だ。日立製作所の8割削減、パナソニックコネクトの44.8万時間削減、トヨタの見逃し率0%達成といった成果は、適切な研修で育成された人材がAIを使いこなした結果である。

経営者が今取るべき行動は明確だ。第一に、生成AIの活用から着手し、即効性のある業務効率化を実現する。第二に、品質管理など明確な課題がある領域に段階的にAI投資を進める。第三に、助成金を活用しながら、体系的なAI研修で人材を育成する。市場は年率25%以上で成長しており、待つほど競合との差は開く。大企業と中小企業の15倍の格差を埋めるには、今この瞬間から行動を開始する以外に道はない。AI研修と品質管理AIの統合こそが、次の10年の製造業の競争力を決定する。

AI研修や品質管理AIの導入をご検討の企業様に向けて、弊社では無料相談を承っております。自社の業務課題にどのようにAIを取り入れればよいのか、どの研修が最適なのかなど、丁寧にご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

助成金で実質低負担。少人数から実践導入し、営業効率と売上を伸ばします。

LandBridgeAI Coachingは、AI駆動開発で開発コストを10分の1に削減する実践型研修プログラムです。従来1,000万円以上かかっていた開発を100万円以下で、6ヶ月の期間を1ヶ月に短縮した実績があります。座学で終わらず実際の成果物を作りながら学び、内製化まで支援する唯一の研修です。15年以上のシステム開発実績を持つ弊社だからこそ提供できる、即戦力となるAI活用スキルを習得できます。孫正義氏や南場智子氏が予言する「AIがコーディングする時代」に備え、今こそ企業の競争力を劇的に向上させるチャンスです。

AI市場は2025年に実用段階へと拡大し、企業や国の競争が加速しています。