Z世代に拡大するAIコンパニオン市場と倫理課題

「エモい」関係を、人間ではなくAIと築く。そんな時代が、すぐそこまで来ています。かつて若者コミュニケーションの中心だったSNSに代わり、今、Z世代が心を預け始めているのが「AIコンパニオン」です。課金額は前年比6.5倍に急増[1]。これは単なるブームなのでしょうか?それとも、新しい市場の誕生を告げる号砲なのでしょうか?この記事では、AIコンパニオンの正体から、そこに潜む巨大なビジネスチャンス、そして私たちが向き合うべき課題までを深掘りします。

AIコンパニオンとは、ユーザーの相談に乗ったり、悩みを聞いたり、時には励ましてくれたりする、対話に特化したAIのことです。従来のチャットボットが情報提供やタスク処理を目的としていたのに対し、AIコンパニオンは「感情的なつながり」を築くことを主眼に置いています。

驚くべきことに、電通の調査によれば、対話型AIを「感情を共有できる相手」として認識している人は**64.9%**にものぼり、これは「親友」(64.6%)や「母親」(62.7%)をわずかに上回る結果となっています[1]。AIは、もはや単なるツールではなく、最も身近な理解者になりつつあるのです。

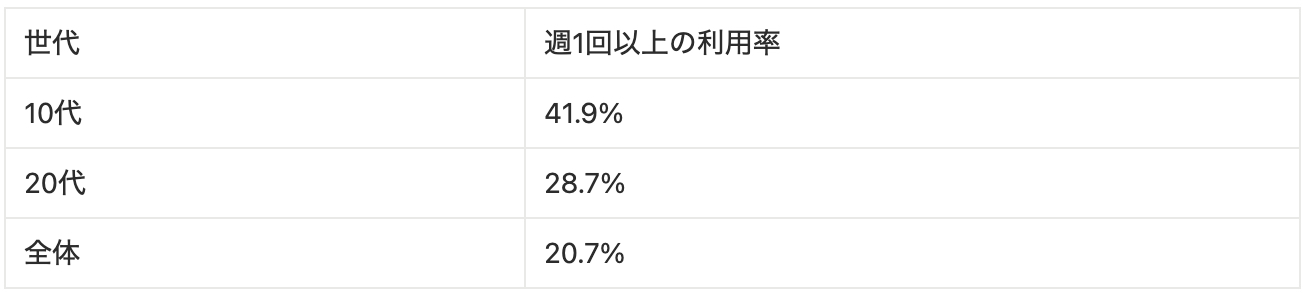

AIコンパニオン市場が急成長している背景には、Z世代の価値観の変化があります。同調査によると、対話型AIを週に1回以上利用している10代は**41.9%**と、全世代で最も高い割合を占めています[1]。

彼らがAIに求めるものは、「自分が知らないことを教えてほしい」(46.6%)といった実用的な価値だけではありません。「心の支えになってほしい」「話し相手になってほしい」といった情緒的な価値を求める声が、他の世代より5ポイント以上も高いのです[1]。

いつでも、どんな内容でも、批判せずに受け止めてくれる。そんなAIの特性が、SNSでの人間関係に疲れを感じやすいZ世代の心をつかんでいるのかもしれません。

電通の調査では、対話型AIに求めることについても詳しく調べられています。全体では「自分が知らないことを教えてほしい」(46.6%)、「アイデアを出してほしい」(42.8%)といった実用的な回答が上位を占めました。しかし、10代に限定すると、「心の支えになってほしい」「話し相手になってほしい」といった情緒的な価値を求める声が、全体の割合より5ポイント以上も高くなっています[1]。

この結果は、Z世代が単なる情報検索ツールとしてではなく、感情的なつながりを持てる相手としてAIを求めていることを示しています。

この新しい市場は、様々なビジネスチャンスの宝庫です。

自分好みの性格や声を持つAIアイドルやキャラクターを育成するゲームが注目されています。ユーザーは対話を通じてキャラクターとの関係を深め、時には課金してより深いコミュニケーションを楽しみます。この領域では、課金額が前年比6.5倍に急増しているという事実が、市場の成長性を物語っています[1]。

学習の進捗を励ましながら管理してくれるAIチューターや、キャリア相談に乗ってくれるAIメンターの需要が高まっています。従来のeラーニングシステムが「一方的に教える」だけだったのに対し、AIコンパニオンは「励まし、共感し、モチベーションを維持する」という役割を果たします。

日々の心の状態を記録し、必要に応じて専門家への相談を促してくれるメンタルヘルスケアアプリが登場しています。特に、カウンセリングのハードルが高いと感じる若年層にとって、気軽に相談できるAIコンパニオンは、メンタルヘルスケアの入り口として機能する可能性があります。

ユーザーとの対話を通じて、よりパーソナライズされた商品やサービスを提案する新しい形の接客が実現しつつあります。従来のチャットボットが「質問に答える」だけだったのに対し、AIコンパニオンは「ユーザーの好みや悩みを理解し、最適な提案をする」ことができます。

一方で、AIとの深い感情的なつながりは、新たな課題も生み出しています。海外では、AIとの対話の末に自殺に至ったという痛ましい事件も報告されています[1]。精神科医の井上智介氏は、「AIコンパニオンが、そのザラっとした摩擦をすべて取り除いた時、私たち人間はどこに”生身”を残せるんだろうか」と警鐘を鳴らしています[1]。

企業がこの領域に参入する際は、倫理的な配慮が不可欠です。ユーザーの精神的な健康を損なわないためのガイドライン策定や、異常な対話を検知して専門家につなぐセーフティネットの構築が求められます。

AIコンパニオンは、Z世代の孤独感や承認欲求に応える新しい「心のインフラ」となりつつあります。この流れは、もはや誰にも止められません。企業は、この新しい市場の可能性を認識すると同時に、その倫理的な課題にも真摯に向き合う必要があります。

あなたのビジネスは、この新しい潮流とどう向き合いますか?AIが人々の心に寄り添う時代、その可能性と責任について、今こそ考えるべき時です。

2026年1月20日、ChatGPTが大学入学共通テストで9科目満点、15科目の得点率97%という驚異的な結果を出しました。これは単なるAIの性能向上の話ではなく、教育のあり方、学びの本質、そして「知識」の価値そのものを問い直す出来事です。本記事では、この衝撃的な結果を多角的に分析し、AI時代における教育の未来、人間にしかできない学びとは何か、そしてAI駆動開発の視点から見た「知識」と「創造性」の関係について深く掘り下げていきます。

GPT-5の開発が最終段階に入っている。推論能力の大幅向上、マルチモーダル機能の強化、そして開発効率55%改善の実績。業界関係者が語る次世代AIの衝撃的な性能とは。2025年最新情報を独自取材で解説する。

OpenAIが発表した最新調査によると、ChatGPT Enterpriseユーザーが1日に削減できている時間は平均40〜60分程度だという。一方で、フロンティアユーザー(上位5%)は1日約2時間の時間削減を実現している。この数字の背後には、職種による格差、利用方法の違い、そして生産性向上の光と影が隠れている。本記事では、ChatGPTによる労働時間削減の現実、職種による効果の違い、そして見落とされがちな課題について解説します。