AI投資バブルの現実とリスク、企業の賢明な戦略

2025年、AIへの熱狂は留まるところを知りません。大手テクノロジー企業は連日のように巨額の投資を発表し、その熱は新興企業にまで波及しています。まるで1990年代後半のドットコム・バブルを彷彿とさせるこの状況に、私たちは何を思うべきでしょうか。本記事では、AI投資の過熱とその裏に潜むリスクを多角的に分析し、企業が今取るべき賢明な一手を探ります。

現在のAIブームを牽引しているのは、間違いなく大手テクノロジー企業です。彼らは先端半導体やデータセンターに数千億ドル規模の投資を続け、その最終的な投資総額は数兆ドルに達する可能性も指摘されています [1]。

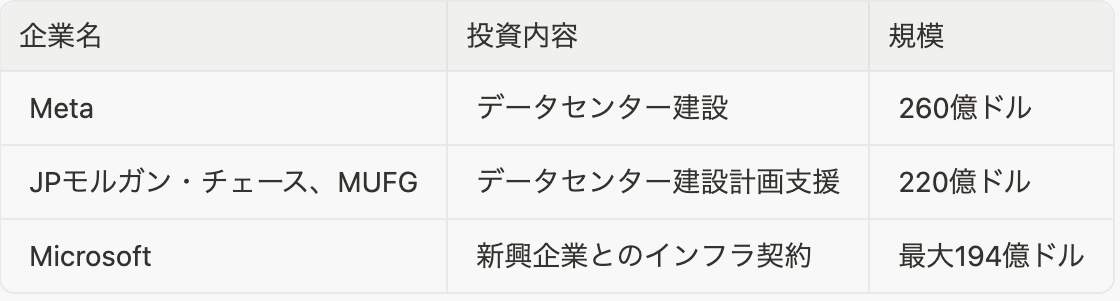

例えば、Meta社はルイジアナ州にマンハッタン島に匹敵する規模のデータセンター群を建設するため、260億ドルもの融資枠を確保しました。また、JPモルガン・チェースと三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、バンテージ・データセンターズの大規模建設計画を支援するため、総額220億ドルの融資を主導しています [1]。

この投資熱は、実績の乏しい新興企業にも及んでいます。2024年にロシアのインターネット大手ヤンデックスから分離独立したばかりのオランダの新興クラウド企業ネビウスは、最近マイクロソフトと最大194億ドル規模のインフラ契約を締結しました [1]。

このような巨額の投資は、AIがもたらす未来への期待の表れである一方、その持続可能性については疑問符が付きまといます。

AIへの巨額投資は、本当にそれに見合うリターンをもたらすのでしょうか。ここには、少なくとも3つの大きな課題が存在します。

第一の苦:投資回収の現実

2025年8月、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者が衝撃的な調査結果を公表しました。AI導入に取り組む企業の95%が、投資を回収できていないというのです [1]。これは、AIを導入すれば即座に生産性が向上し、利益が生まれるという単純なシナリオが幻想であることを示唆しています。

第二の苦:「見かけ倒しのAI成果物」問題

なぜ投資は回収できないのか。その一つの答えを、ハーバード大学とスタンフォード大学の研究者が提示しています。彼らは、従業員がAIを使って「見かけ倒しの成果物」を生み出している可能性を指摘しました [1]。

一見すると完成度の高い成果物のように見えるが、実際には業務を前進させる中身を欠いたAI生成コンテンツ

このような「見かけ倒しのAI成果物」が蔓延することで、大手企業では年間数百万ドル規模の生産性損失が生じている可能性があるというのです。AIはあくまでツールであり、それを使いこなす人間の能力が問われていると言えるでしょう。

第三の苦:外部環境の変化

投資回収を難しくしているのは、内部的な要因だけではありません。中国勢の台頭とそれに伴う価格競争、そしてデータセンターの稼働に不可欠な電力消費の急増という、2つの外部環境の変化も大きなリスクとなっています [1]。

米企業は技術面で依然として優位にあるものの、低コストで競争力のあるAIモデルを次々と投入する中国企業の存在は、AIインフラへの巨額投資の回収をさらに困難にする可能性があります。また、世界的な電力網の逼迫は、AIインフラの拡張そのものを制約する要因になりかねません。

こうした状況に対し、ヘッジファンド運営会社グリーンライト・キャピタルの共同創業者であるデービッド・アインホーン氏は、次のように警鐘を鳴らしています。

「惜しげもなく投じられる資金の額は非常に極端であり、理解するのが全く難しい。今のサイクルを通じて膨大な資本破壊が起きる可能性は十分ある」[1]

私たちは、「AIは万能ではない」という現実を直視する必要があります。そして、自社にとってAIが本当に必要なのか、導入するならどのような形で、どの程度の規模で始めるべきなのかを冷静に判断しなければなりません。

企業が取るべき賢明な一手として、以下のようなアプローチが考えられます。

スモールスタート: 大規模な投資をいきなり行うのではなく、まずは小規模な実証実験から始め、費用対効果を慎重に見極める。

課題解決志向: AI導入そのものを目的化するのではなく、自社の具体的な課題を解決するための手段としてAIを活用する。

人材育成: AIを使いこなし、その真価を引き出すことができる人材の育成に投資する。

AIバブルは、いつか弾ける可能性を秘めています。しかし、それはAIの終わりを意味するものではありません。むしろ、過熱した期待が剥がれ落ち、AIの真の価値が問われる時代の始まりと捉えるべきでしょう。

重要なのは、AIを正しく理解し、賢く付き合っていくことです。あなたの会社は、AIとどう向き合いますか?

LINE公式アカウントがAIチャットボット導入しFAQ自動化と24時間応答実現