2025年度の研修助成金で費用最大75%補助。申請簡素化で中小に追い風。

企業の人材育成にかかる研修費用、実は国から最大75%の補助が受けられることをご存じでしょうか。2025年4月の制度改正により、賃金助成額も大幅に引き上げられ、今まで以上に活用しやすくなっています。

特に中小企業にとっては、限られた予算の中で社員教育を充実させる絶好のチャンス。実際に、この助成金を利用している企業の91%が中小企業です。「申請が難しそう」と敬遠していた方も、2025年度からは手続きが大幅に簡素化され、初めての方でも挑戦しやすくなりました。

この記事では、企業研修助成金の最新情報から具体的な活用方法、実際の成功事例まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

企業研修助成金の正式名称は「人材開発支援助成金」といいます。これは、従業員に研修や職業訓練を受けさせる企業に対して、国が訓練にかかる経費や、訓練期間中に支払う賃金の一部を補助してくれる制度です。

2025年度の予算規模は623億円。これは政府が掲げる「5年間で1兆円規模の人への投資」政策の中核を担う重要な制度なのです。つまり、国が本気で企業の人材育成を後押ししているということ。この波に乗らない手はありません。

助成金には複数のコースがありますが、最も一般的なのが「人材育成支援コース」です。10時間以上の研修であれば対象となり、新入社員研修からマネジメント研修、専門スキル習得まで幅広く活用できます。

さらに、DXやグリーン分野など成長分野の人材育成には「事業展開等リスキリング支援コース」があり、こちらはなんと経費の75%が補助されます。新規事業への進出や事業転換、デジタル化の推進に伴って必要となる新しいスキルの習得が対象です。

例えば、従来の営業手法からデジタルマーケティングへの転換を図る場合や、紙ベースの業務をクラウドシステムに移行する際の研修などが該当します。これらは企業の競争力を高めるために不可欠な投資ですが、コストがネックになりがちです。そこで国が手厚く支援してくれるのです。

特筆すべきは、eラーニングも対象となる点です。オンラインの定額制研修サービスも条件を満たせば補助を受けられるため、地方の企業や小規模事業者でも気軽に活用できるようになりました。

わざわざ会場を借りて集合研修を開催する必要がなく、従業員が自分のペースで学習できます。出張の移動時間や、業務の合間のスキマ時間を活用できるため、業務への影響を最小限に抑えながら人材育成が可能です。

2025年4月の改正で何が変わったのか。最も大きな変更点は賃金助成額の引き上げです。中小企業の場合、研修時間1時間あたり800円の賃金助成が受けられるようになりました。これは従来の760円から40円の増額です。従業員10名に50時間の研修を実施した場合、それだけで40万円の賃金助成が受けられる計算になります。

さらに、非正規雇用の従業員への研修も手厚くサポートされるようになりました。有期契約社員やパートタイマーに研修を受けさせる場合、経費の70%が補助されます。正社員転換と賃金アップを実現すれば、なんと85%まで補助率が上がるのです。

これは非正規雇用労働者のキャリアアップを促進し、企業の人材確保を支援する国の明確な意思表示です。人手不足に悩む中小企業にとって、パートや契約社員を育成して正社員化する流れは、優秀な人材の確保と定着につながります。

令和5年度の実績データを見ると、この助成金がいかに中小企業に活用されているかが一目瞭然です。計画届の提出件数は61,989件、支給決定金額は197.2億円に達しました。前年度と比較すると、計画届提出件数は23%も増加しています。つまり、年々活用する企業が増えているのです。

この増加の背景には、デジタル化の波があります。コロナ禍を経て、多くの企業がオンライン化やDXの必要性を痛感しました。しかし、そのためには従業員のスキルアップが不可欠です。限られた予算の中で教育投資を行うために、助成金を活用する企業が急増したのです。

驚くべきは企業規模別の内訳です。助成金を受けた企業の91%が中小企業、大企業はわずか9%に留まります。これは偶然ではありません。中小企業向けの助成率が高く設定されているため、大企業よりも中小企業の方が実質的なメリットが大きいのです。

例えば、経費助成率を比較すると、人材育成支援コースで中小企業は45%から最大85%なのに対し、大企業は30%から45%です。賃金助成額も中小企業が800円から1,000円なのに対し、大企業は400円から500円と半額です。つまり、制度設計そのものが中小企業を優遇しているのです。

大企業には独自の研修予算や教育体制がありますが、中小企業は限られたリソースの中で人材育成を行わなければなりません。この助成金は、まさに中小企業のためにある制度といっても過言ではないのです。

業種別に見ると、最も活用しているのが情報通信業で全体の16%を占めます。次いで建設業と製造業が14%、医療・福祉が12%と続きます。IT業界がトップなのは、デジタル人材育成に特化した「人への投資促進コース」の活用が盛んだからです。このコースを利用している企業の51%が情報通信業です。

技術革新のスピードが速いIT業界では、常に最新のスキルを習得し続ける必要があります。プログラミング言語のバージョンアップ、新しいフレームワークの登場、クラウドサービスの進化など、学ぶべきことは尽きません。助成金を活用することで、継続的な人材育成が可能になります。

一方、建設業では「事業展開等リスキリング支援コース」の活用が目立ちます。これは業界の構造変化やDX化に対応するため、従業員のスキルを新分野へ転換させる必要性が高まっているからです。建設業でこのコースを利用している企業は全体の23%に上ります。

地域別では東京都が突出しており、令和5年度の支給決定額は57.3億円と全体の約3割を占めます。次いで大阪の33.3億円、愛知の20億円と、三大都市圏で全体の56%を占める結果となっています。しかし、これは都市部だけの制度というわけではありません。各地域の労働局で申請できるため、全国どこからでも利用可能です。

むしろ地方の企業こそ、この制度を積極的に活用すべきです。都市部に比べて研修機会が限られている地方では、eラーニングの活用が特に効果的です。場所を選ばず質の高い研修を受けられるため、都市部との教育格差を埋めることができます。

興味深いのは、企業の教育訓練費全体の動向です。令和5年度の能力開発基本調査によると、研修に費用を支出した企業の割合は54.6%と、前年度から4.3ポイント上昇しました。一人当たりの平均研修費用も1.5万円と、わずかながら増加傾向にあります。

ただし、これでも1980年代のピーク時と比べると大幅に低い水準です。つまり、多くの企業が「研修は必要だが予算が限られている」という状況にあります。だからこそ、助成金の活用が重要なのです。国の支援を受けることで、本来なら予算不足で諦めていた研修も実施できるようになります。

「助成金を使いたいけれど、集合研修を開催する時間がない」「地方に拠点があって全員を集めるのが難しい」。そんな悩みを持つ企業にとって、eラーニングが助成対象になるのは大きな朗報です。

ただし、どんなeラーニングでも対象になるわけではありません。いくつかの条件があります。最も重要なのは、学習管理システム、いわゆるLMS機能を備えていることです。具体的には、受講者ごとの学習時間を記録する機能、受講履歴を管理する機能、修了証明を発行する機能が必要です。これらがないと、実際に研修を受けたかどうかを証明できないためです。

また、単純に動画を見るだけのサービスは原則として対象外です。講師と質疑応答ができる双方向型のオンライン講習であるか、国が指定する教育訓練給付の対象講座であることが求められます。YouTubeで無料の講座を見せるだけでは助成対象にならないので注意が必要です。

助成額の計算方法も通常の研修と異なります。eラーニングの場合、実際に受講した時間ではなく「標準学習時間」で計算されます。たとえば、ある従業員が5時間かけて受講したとしても、そのコースの標準学習時間が3時間と設定されていれば、3時間分として計算されるのです。この標準学習時間は、eラーニングサービスの案内や受講ガイドに記載されています。

逆に、従業員が2時間で終わらせても、標準学習時間が3時間なら3時間としてカウントされます。これは学習内容の質を保つための仕組みです。早送りで適当に見ただけでは意味がないため、しっかりと学ぶために必要な時間が設定されているのです。

最低限の訓練時間も設定されています。人材育成支援コースや事業展開等リスキリング支援コースの場合は10時間以上、定額制のサブスクリプション型研修の場合は20時間以上または2か月以上の受講が必要です。短時間の研修では助成対象にならないため、計画的に研修プログラムを組む必要があります。

定額制のeラーニングサービスは、一つの契約で複数の従業員が様々な講座を受け放題になるため、コストパフォーマンスに優れています。経費の60%が補助されるため、年間42万円のサービス契約なら25.2万円の助成を受けられます。

ただし、2024年10月の改正により、一人一月あたり2万円の上限が設定されたことには注意が必要です。また、同一従業員が年度内に受けられる回数も3回までと制限されました。これは過度な利用や不適切な勧誘を防ぐための措置です。それでも、計画的に活用すれば大きなメリットがあります。

例えば、10名の従業員が年間を通じて様々な講座を受講する場合、一人当たり月2万円の上限内で効率的にスキルアップを図ることができます。ビジネススキル、ITスキル、語学など、業務に必要な幅広い分野を学べます。

eラーニング活用の大きなメリットは、業務の合間に学習できることです。出張先や自宅からでも受講できるため、従業員の負担が少なく、業務への影響も最小限に抑えられます。特に営業職や現場作業が多い職種では、集合研修の日程調整が難しいケースが多いですが、eラーニングならその問題も解決します。

また、個人のペースで学習を進められるため、理解度に応じて何度でも繰り返し視聴できます。集合研修では一度聞き逃すと取り返しがつきませんが、eラーニングなら復習も自由です。これは学習効果を高める上で非常に重要な要素です。

申請時の注意点として、eラーニングシステムの概要資料や学習時間管理機能の説明資料、標準学習時間が確認できる受講案内などを提出する必要があります。また、支給申請時には学習管理システムから出力した学習履歴データや修了証明書も必要です。

これらの書類をきちんと準備しておくことが、スムーズな申請につながります。eラーニングサービスを選ぶ際は、助成金申請に必要な書類をきちんと発行してくれるかどうかを事前に確認しておくことをお勧めします。サービス提供会社によっては、助成金申請のサポート体制を整えているところもあります。

実際にどれくらいの助成を受けられるのか、具体的な事例を見ていきましょう。まずは情報通信業のA社です。従業員30名の中小IT企業で、大規模プロジェクトを担える高度人材が不足していました。

そこで「人への投資促進コース」を活用し、プロジェクトマネジメント能力認定資格取得講座を実施しました。一人当たりの訓練経費は28万円でしたが、中小企業の経費助成率75%が適用され、21万円の補助を受けられました。実質負担はわずか7万円です。

この研修により社員のスキルが向上し、新規取引先の獲得につながったといいます。28万円の投資が7万円で済み、しかも売上増加という成果まで得られたのですから、まさに一石二鳥です。資格取得により従業員のモチベーションも向上し、離職率の低下にもつながりました。

製造業のB社は、新入社員5名に対して30時間のOFF-JT研修を実施しました。「人材育成支援コース」を活用し、訓練経費は一人3万円で合計15万円。非正規雇用からのスタートだったため、経費助成率70%が適用され10.5万円の補助を受けました。

さらに賃金助成が30時間×800円×5名で12万円。合計22.5万円の助成を受けることができ、経費分の実質負担はわずか4.5万円に抑えられました。しかも賃金は実質的に全額補助されたようなものです。

新入社員の育成は将来への投資ですが、即戦力にならない期間の人件費は企業にとって負担です。この助成金を活用することで、安心して時間をかけて育成することができます。結果として、しっかりとした基礎を身につけた新入社員が、長期的に会社に貢献してくれるのです。

IT・サービス業のC社は、従業員50名を対象にMicrosoft 365スキル向上研修を実施しました。5日間の集中研修で、一日6時間×5日間の計30時間。対象者10名の訓練経費は一人5万円で合計50万円でした。

経費助成35万円、賃金助成24万円で、合計59万円の助成を受けることができました。実質負担は15万円のみ。この研修により業務効率化が実現し、デジタルツールの活用が社内に浸透したそうです。

特に、これまで個人で試行錯誤していた従業員たちが、体系的に学ぶことで作業時間を大幅に短縮できるようになりました。メールやスケジュール管理、ファイル共有など、日常的に使うツールの効率的な使い方を知るだけで、一人当たり週に数時間の時間創出につながったといいます。

小売業のD社は、DX推進のために従業員3名に100時間のデジタルスキル研修を実施しました。「事業展開等リスキリング支援コース」を活用し、訓練経費は一人20万円で合計60万円。

経費助成率75%で45万円の補助となるところですが、100時間以上200時間未満の場合は上限40万円が適用されるため、経費助成は40万円となりました。それでも賃金助成が100時間×1,000円×3名で30万円あるため、合計70万円の助成を受けられました。実質負担は20万円で、新システムへのスムーズな移行が実現したといいます。

従来の紙ベースの在庫管理や顧客管理から、クラウドシステムへの移行は、小売業の競争力を高める上で不可欠です。しかし、システム導入費用に加えて従業員の教育費用がかかるため、躊躇する企業も少なくありません。助成金を活用することで、この変革のハードルが大きく下がります。

最後に、賃金要件を満たすことでさらに助成額を増やした事例です。製造業のE社は、正規雇用労働者5名に50時間の研修を実施しました。訓練経費は25万円。

通常であれば経費助成率45%で11.25万円、賃金助成が50時間×800円×5名で20万円、合計31.25万円の助成となるところです。しかし、訓練終了後に全受講者の賃金を5%以上引き上げる「賃金要件」を満たしたため、経費助成率が60%にアップし15万円に、賃金助成も1,000円に増額され25万円となりました。

合計40万円の助成を受けることができ、通常より8.75万円も多く受け取れたのです。賃金を引き上げることは従業員のモチベーション向上につながり、離職率の低下や生産性の向上にも寄与します。助成金が増えて、しかも優秀な人材の定着も実現できるのですから、積極的に検討する価値があります。

これらの事例から分かるのは、助成金を活用すれば研修費用の大部分を補助してもらえるということです。しかも、単に費用が浮くだけでなく、社員のスキルアップが実現し、業績向上につながっている点が重要です。

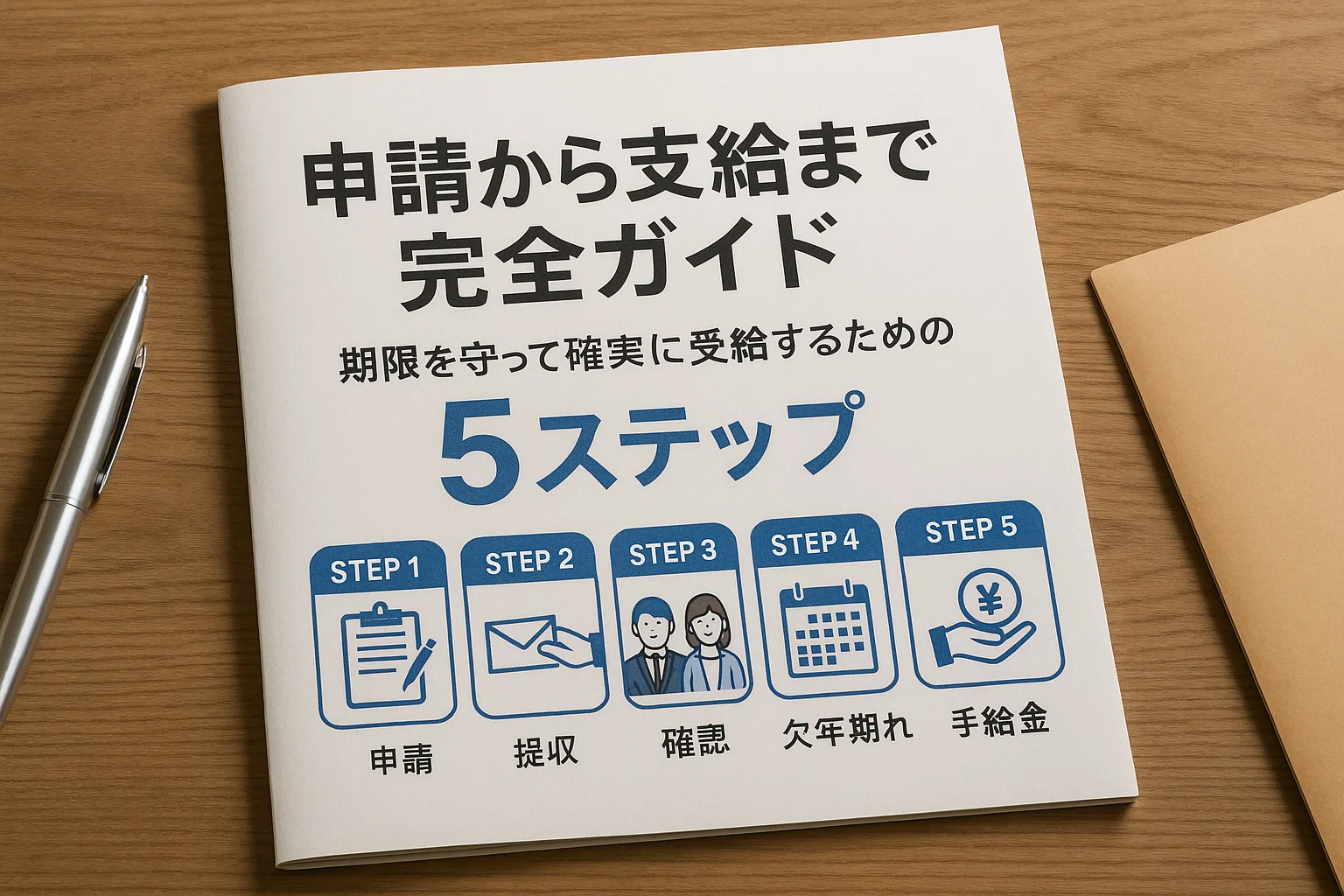

助成金を受け取るためには、正しい手順で申請する必要があります。ここでは初めての方でも迷わないよう、5つのステップに分けて解説します。

ステップ1は事前準備です。研修を始める2~3か月前から準備を始めましょう。まず「職業能力開発推進者」を社内から選任します。これは研修計画を推進する担当者のことで、人事担当者や経営者自身でも構いません。特別な資格は不要です。

次に「事業内職業能力開発計画」を作成します。これは自社の人材育成の方向性を示す計画書で、様式が用意されているので記入するだけです。難しい内容ではなく、「どんな人材を育てたいか」「そのためにどんな研修を行うか」といった基本的な方針を書けば大丈夫です。

この計画を従業員に周知することも要件の一つなので、社内掲示板に貼ったり、メールで配信したりしておきましょう。そして具体的な研修計画を立てます。誰に、どんな研修を、いつ実施するのかを明確にします。

ステップ2は計画届の提出です。これが最も重要で、必ず研修開始日の1か月前までに提出しなければなりません。この期限を過ぎると、どれだけ素晴らしい研修を実施しても一切の助成金が受けられなくなります。

「研修を始めてから助成金のことを知った」というケースでは完全に手遅れです。この点は本当に厳格なので、必ず事前に計画を立てて申請してください。提出先は管轄の労働局です。窓口持参、郵送、電子申請のいずれかの方法で提出できます。

2025年度から計画届の審査は簡略化され、この段階では受付のみとなりました。詳細な審査は後の支給申請時に行われるため、申請のハードルが下がっています。書類に不備がなければ、基本的に受理されます。

提出書類は訓練実施計画届、年間職業能力開発計画、対象者一覧などです。eラーニングを利用する場合は、サービスの概要資料や学習管理機能の説明資料も添付します。電子申請を利用すると、自宅やオフィスから24時間いつでも申請できて便利です。

ステップ3は研修の実施です。計画通りに研修を進めましょう。重要なのは、訓練日誌をきちんと記録することです。誰がいつどんな研修を受けたのか、出席状況はどうだったのかを記録します。

この訓練日誌は後の支給申請時に提出する重要な証拠書類になります。面倒に感じるかもしれませんが、日々記録しておけば後で困ることはありません。出席率も重要で、集合研修の場合は実訓練時間の8割以上の出席が必要です。eラーニングの場合は訓練期間中に修了していることが求められます。

もし計画変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。例えば、講師の都合で日程が変更になった、対象者が増減した、研修内容を一部変更したなどのケースです。無断で変更すると助成対象外になる可能性があるので注意してください。

ステップ4は支給申請です。研修終了日の翌日から2か月以内に申請しなければなりません。これも厳格な期限で、過ぎてしまうと救済措置はありません。カレンダーにしっかりと記入して、期限を忘れないようにしましょう。

必要書類は多岐にわたりますが、主なものは支給申請書、出勤簿やタイムカード、賃金台帳、訓練日誌、修了証明書、領収書などです。eラーニングの場合は、学習履歴データや学習管理システムの画面キャプチャも必要です。

特に重要なのは、訓練経費を支払った証拠です。領収書や請求書、振込明細などをきちんと保管しておいてください。「現金で支払ったけれど領収書をもらい忘れた」では証明できません。銀行振込で支払い、記録を残すのが確実です。

2025年度から書類が整理され、自動計算機能も実装されたため、以前より申請しやすくなっています。それでも初めての申請は不安なものです。管轄の労働局に相談すると、丁寧に教えてくれます。

ステップ5は審査と支給決定です。申請後、3~6か月程度で審査が行われます。場合によっては実地調査が入ることもあります。実地調査では、実際に研修が行われたのか、対象者が本当に在籍しているのか、書類に虚偽がないかなどが確認されます。

誠実に申請していれば何も心配することはありません。調査官の質問に正直に答え、求められた書類を提示すれば大丈夫です。審査に通れば支給決定通知が届き、その1~2か月後に指定口座に助成金が振り込まれます。

つまり、研修終了から実際に助成金が入金されるまで、最長で8か月程度かかる場合があります。この期間を見越して資金繰りを計画しておくことが重要です。助成金はあくまで後払いなので、研修費用は一旦自社で立て替える必要があります。

支給が決定したら、その助成金の使い道も考えましょう。次の研修への投資、設備投資、従業員への還元など、さらなる成長につなげることができます。一度申請の流れを経験すれば、次回からはスムーズに進められるようになります。継続的に活用することで、人材育成のサイクルを回していくことができるのです。

企業の成長は人材の成長なくしてあり得ません。この助成金制度は、まさに国が企業の人材育成を全力で応援している証です。2025年度は制度が拡充され、手続きも簡素化されています。今こそ活用を始める絶好のタイミングです。

研修計画の立案から申請手続き、さらにeラーニングサービスの選定まで、当社では企業研修助成金の活用を全面的にサポートしています。「どんな研修が助成対象になるのか」「申請書類の書き方が分からない」「効果的なeラーニングサービスを探している」など、どんなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの会社の人材育成を、プロフェッショナルの視点から支援させていただきます。

2026年1月20日、ChatGPTが大学入学共通テストで9科目満点、15科目の得点率97%という驚異的な結果を出しました。これは単なるAIの性能向上の話ではなく、教育のあり方、学びの本質、そして「知識」の価値そのものを問い直す出来事です。本記事では、この衝撃的な結果を多角的に分析し、AI時代における教育の未来、人間にしかできない学びとは何か、そしてAI駆動開発の視点から見た「知識」と「創造性」の関係について深く掘り下げていきます。

GPT-5の開発が最終段階に入っている。推論能力の大幅向上、マルチモーダル機能の強化、そして開発効率55%改善の実績。業界関係者が語る次世代AIの衝撃的な性能とは。2025年最新情報を独自取材で解説する。

OpenAIが発表した最新調査によると、ChatGPT Enterpriseユーザーが1日に削減できている時間は平均40〜60分程度だという。一方で、フロンティアユーザー(上位5%)は1日約2時間の時間削減を実現している。この数字の背後には、職種による格差、利用方法の違い、そして生産性向上の光と影が隠れている。本記事では、ChatGPTによる労働時間削減の現実、職種による効果の違い、そして見落とされがちな課題について解説します。