AI導入は課題多し。小さく数値で回し、補助金活用で成功率を高めます。

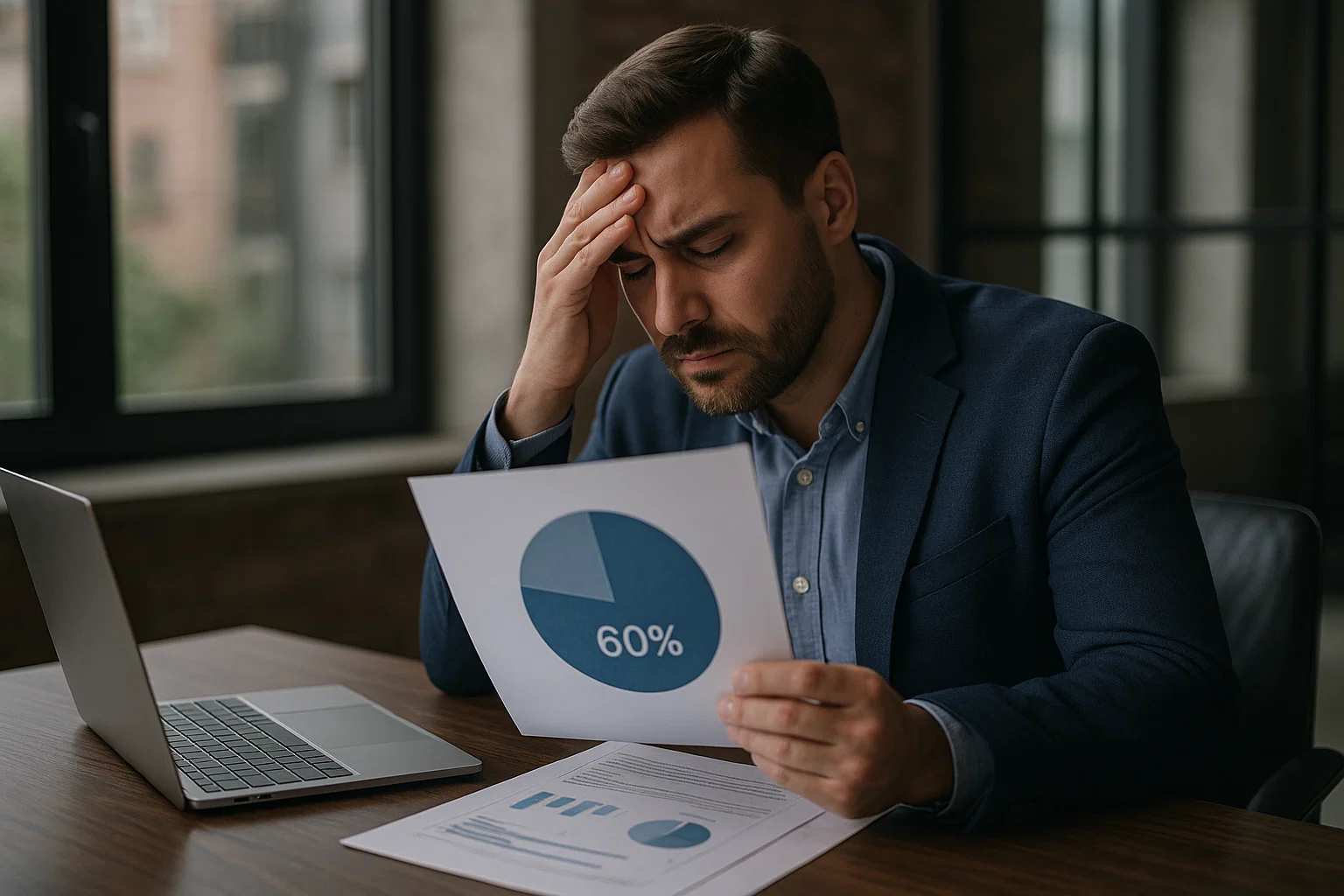

「うちの会社もAIを導入しよう」そんな声が社内で聞こえるようになった2025年。しかし、AI導入に成功している企業はどれくらいあるのでしょうか。実は、衝撃的な事実があります。AI導入企業の97%が何らかの課題を抱えており、54.9%の企業が期待を下回る成果しか得られていないのです。

なぜこれほど多くの企業がAI導入で躓いてしまうのか。2025年最新のデータとともに、失敗の原因と対策を分かりやすく解説します。

IPA(情報処理推進機構)の2024年調査によると、日本企業の生成AI導入率は25.8%まで上昇しました。一見順調に見えますが、実は世界と比較すると大きく遅れています。

アメリカの企業AI導入率が78%、中国が56%なのに対し、日本はわずか19.2%。個人の生成AI利用率に至っては9%と、アメリカの46%の5分の1以下という状況です。

この遅れの背景には3つの大きな理由があります。

まず「とりあえずAI」の落とし穴です。多くの企業が「他社がやっているから」という理由でAI導入を検討しますが、解決したい課題が明確でないまま進めてしまいます。ある製造業の企業では、各部署に「AIに任せたい仕事はあるか?」と聞いて回ったものの、具体的な課題が見つからず、半年でプロジェクトが解散してしまいました。

次に「AIは万能ツール」という誤解です。多くの営業部隊を抱えるB社では、チャットボット導入時に当初の商材提案自動化から範囲を拡大し続け、最終的に「人が対応した方が効率的」という結論に至り、導入を断念しました。

最後に隠れたコストの存在です。AI導入には開発費だけでなく、データ準備、人材教育、運用保守など、見えないコストが大量に発生します。これらを事前に把握できていない企業が多いのが現実です。

ある大手食品メーカーでは、需要予測AIを導入したものの、予測精度が30%以下に留まってしまいました。原因は、CMやセール情報を学習データに含めていなかったこと。マーケティング部門と製造部門のデータが統合されておらず、重要な情報が抜け落ちていたのです。

さらに深刻だったのは、現場のベテラン作業員の暗黙知を無視してしまったことです。中堅機械メーカーでは、AIが作成した製造計画が現場の作業フローと全く合わず、結局1年間の追加開発を行い、人間とAIのハイブリッド運用に変更することになりました。

地方銀行で導入された不正検知AIでは、正常な取引の30%を不正と誤判定してしまう事態が発生しました。原因は、不正取引のデータが全体の0.1%未満しかなく、AIが十分に学習できなかったことです。結果として、従来のルールベースシステムとの併用に戻さざるを得ませんでした。

大手アパレルECサイトでは、レコメンドエンジンが人気商品ばかりを推薦するように。売上最大化のみを目的に設定したため、在庫の偏りが発生し、最終的に約2億円の在庫処分損失を計上することになりました。

2023年以降、生成AI利用による情報漏洩事件が相次いでいます。

法律事務所では、ChatGPTが存在しない判例を引用した契約書を作成し、クライアントへの提出直前に発覚。信頼回復に6ヶ月を要しました。また、大手製造業では従業員が新製品情報をChatGPTに入力し、データが学習に使用される可能性を認識していなかったため、全社でChatGPT使用を一時禁止する事態となりました。

プロンプトセキュリティの研究によると、AIセキュリティインシデントの35%がプロンプトインジェクション攻撃によるものです。生成AIが事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」問題は、特にビジネス文書や顧客対応で深刻な影響を与えています。

ガートナーの調査によると、生成AIプロジェクトの30%が2025年末までにPoC後に放棄される予定です。AI導入プロジェクトの約60%がPoC段階で停滞し、平均PoC期間は当初計画の2倍の6ヶ月に延びているのが現実です。

明確な成功基準の設定:「なんとなく良くなった」ではなく、「精度90%以上」「処理時間3秒以内」など具体的な数値目標を設定する

スモールスタートの徹底:対象業務を全体の10%以下に限定し、3ヶ月以内で結果を出す

データ品質の事前検証:最低でも1万件以上のデータを用意し、複数人でクロスチェックする

現場を巻き込んだ開発:現場担当者をプロジェクトメンバーに含め、週次で進捗を共有する

技術的実現可能性の評価:類似事例を調査し、成功率80%以上の手法を選択する

コスト試算の精緻化:初期費用だけでなく、5年間の運用コストまで算出する

出口戦略の明確化:Go/No-Goの判断基準を事前に設定する

ボストンコンサルティンググループの2024年調査では、74%の企業がAI価値の実現に苦戦する中、成功企業には明確な共通点があることが分かりました。

1. 専任のAIリーダーの配置 成功企業の91%が専任のAIリーダーを配置しています。この人材は技術だけでなく、ビジネス戦略も理解している人材です。

2. 人材とプロセスへの重点投資 成功企業は投資の70%を人材とプロセスに配分し、技術投資は30%に留めています。多くの失敗企業が技術偏重に陥る中、人的要因の重要性を正しく認識しています。

3. 段階的な導入アプローチ いきなり全社展開ではなく、コア業務プロセスから段階的に導入を進めています。

逆に失敗企業には以下の共通点があります。

技術ファーストの思考:「最新のAI技術を使えば何とかなる」という技術偏重の考え方

現場との連携不足:経営層主導で進めるものの、実際に使う現場の声を聞いていない

短期的なKPI設定:3ヶ月で結果を求めるなど、非現実的な期待値設定

2025年は、AI導入支援制度が大幅に拡充されます。

IT導入補助金2025では、最大450万円の補助が受けられ、セキュリティ対策支援も150万円まで拡充されています。ものづくり補助金では最大1,250万円の支援が可能です。

これらの補助金を活用することで、初期投資リスクを大幅に軽減できます。

Step 1:課題の明確化(1-2ヶ月) 「AIを導入したい」ではなく、「顧客対応時間を30%削減したい」など、具体的な課題を設定します。

Step 2:スモールPoC(3ヶ月) 全体ではなく、一部の業務から小さく始めます。成功体験を積み重ねることが重要です。

Step 3:段階的拡大(6-12ヶ月) PoCが成功したら、対象範囲を10%→25%→50%と段階的に拡大していきます。

Step 4:組織体制の整備 専任担当者の配置と、定期的な効果測定の仕組みを構築します。

Step 5:継続的改善 AIは導入して終わりではありません。定期的なデータ更新と性能改善が必要です。

AI導入の失敗は決して恥ずかしいことではありません。重要なのは、失敗から学び、次に活かすことです。

2025年は、政府の強力な支援制度と、蓄積された失敗事例からの学びを活かせる絶好のタイミングです。「完璧を求めずに70%の精度でも価値があれば導入する」「人間とAIのハイブリッド運用を前提とする」「現場の声を最優先する」——この3つの原則を守れば、AI導入の成功確率は格段に向上するでしょう。

2026年1月20日、ChatGPTが大学入学共通テストで9科目満点、15科目の得点率97%という驚異的な結果を出しました。これは単なるAIの性能向上の話ではなく、教育のあり方、学びの本質、そして「知識」の価値そのものを問い直す出来事です。本記事では、この衝撃的な結果を多角的に分析し、AI時代における教育の未来、人間にしかできない学びとは何か、そしてAI駆動開発の視点から見た「知識」と「創造性」の関係について深く掘り下げていきます。

GPT-5の開発が最終段階に入っている。推論能力の大幅向上、マルチモーダル機能の強化、そして開発効率55%改善の実績。業界関係者が語る次世代AIの衝撃的な性能とは。2025年最新情報を独自取材で解説する。

OpenAIが発表した最新調査によると、ChatGPT Enterpriseユーザーが1日に削減できている時間は平均40〜60分程度だという。一方で、フロンティアユーザー(上位5%)は1日約2時間の時間削減を実現している。この数字の背後には、職種による格差、利用方法の違い、そして生産性向上の光と影が隠れている。本記事では、ChatGPTによる労働時間削減の現実、職種による効果の違い、そして見落とされがちな課題について解説します。