AI採用は87%の企業が導入、効率化と公平性で議論を呼んでいます。

就職活動や転職活動で、「AIが書類選考をしている」という話を聞いたことはありませんか?実はこれ、もう珍しい話ではなくなりました。2024年の調査では、世界の企業の87%が何らかの形で採用活動にAIを使っているんです。市場規模も990億円を超え、2030年には3900億円まで成長すると予測されています。でも、これって求職者にとって良いことなのでしょうか?

「書類選考の結果、3か月待ち」なんて経験、ありませんか?でも最近、この状況が大きく変わってきています。

例えば、石鹸やシャンプーで有名なユニリーバ。この会社では年間180万人もの人が応募してきます。以前は採用までに4か月もかかっていたのが、AIを導入したことで4週間に短縮されました。なんと75%も早くなったんです。しかも面白いことに、多様な人材を採用できるようになったそうです。

クレジットカードのマスターカードでも似たような変化が起きています。AIのおかげで面接の88%が24時間以内に設定されるようになり、「面接の日程調整で何度もメールのやり取り」という煩わしさがほとんどなくなりました。

製薬会社のファイザーでは、2024年からAIを本格導入して採用スピードが31%アップ。書類選考にかかる時間も64%短くなりました。これまで「応募したけど音沙汰なし」だった状況が改善されつつあるんです。

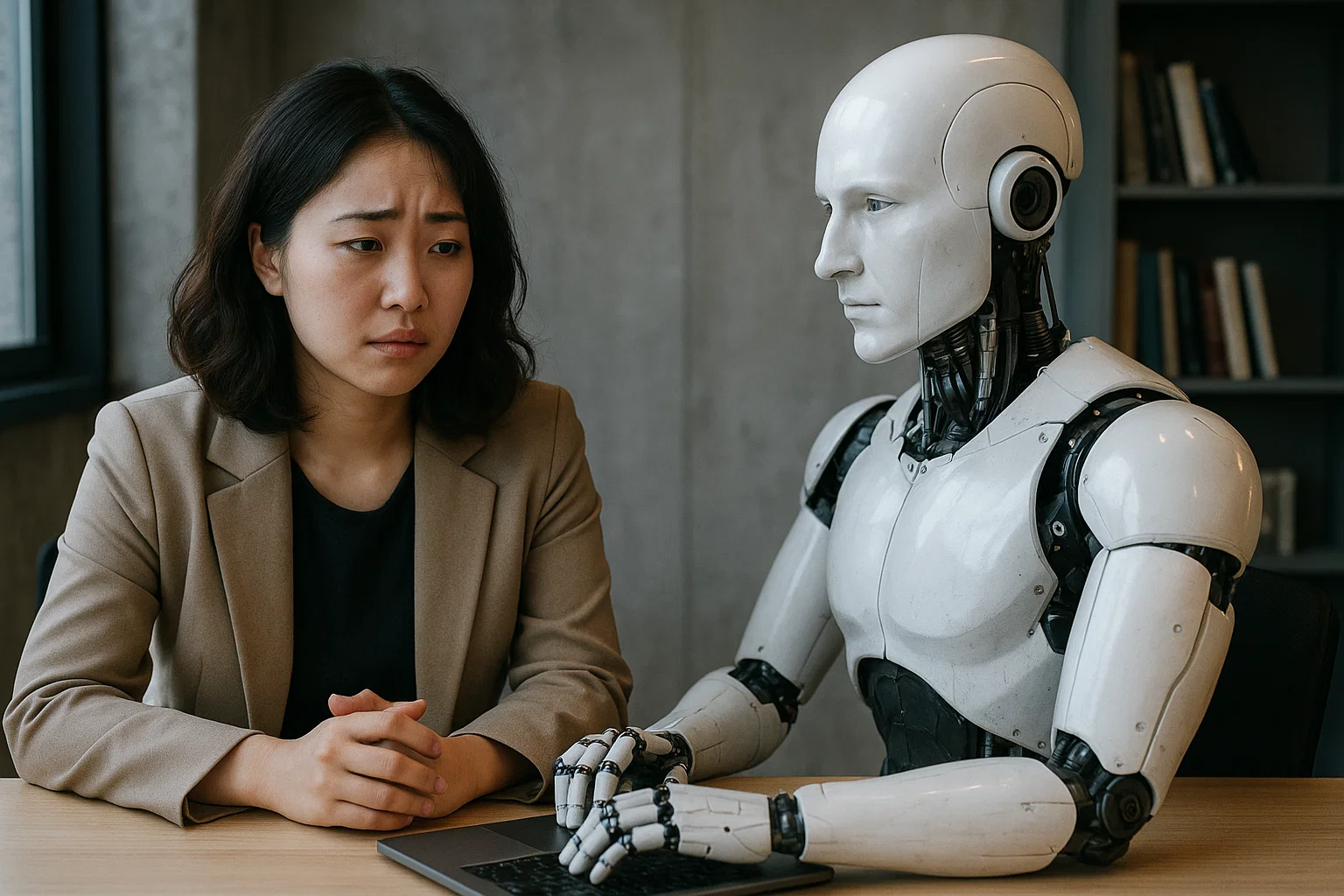

ところが、求職者側の反応は複雑です。アメリカの調査によると、66%の人が「AIを使って選考する会社には応募したくない」と答えています。「機械に判断されるなんて嫌だ」という気持ち、よく分かりますよね。

でも一方で、64%の人が「AIの方が人間より公平に判断してくれるかも」とも思っているんです。この矛盾した気持ち、実は理由があります。

実際、ワシントン大学の研究では、現在のAIシステムに問題があることが分かりました。白人系の名前の履歴書は85%の確率で優遇され、女性の名前は男性の5分の1しか選ばれませんでした。これは明らかに不公平です。

でも考えてみてください。人間の採用担当者だって完璧ではありません。「なんとなく印象が良い」「出身校が同じ」といった理由で判断されることもあります。AIなら少なくとも、そうした「なんとなく」の偏見は排除できる可能性があります。

AIが採用を変える一方で、AI技術者の争奪戦も激しくなっています。特にアメリカでは、AI関連の仕事の平均年収が2335万円にまで跳ね上がりました。

フェイスブックを運営するメタの社長は、他社のAI研究者を引き抜くために150億円以上の契約金を提示したという話もあります。アマゾン、アップル、グーグルなども大量にAI人材を募集していて、2024年だけで8万件以上のAI関連求人が出ました。

この人材不足が、皮肉にもAI採用ツールの需要をさらに高めています。「優秀な人材を他社に取られる前に、AIで素早く見つけて採用したい」という企業の思いが強くなっているからです。

海外では、採用でのAI利用に対する規制も始まっています。特にヨーロッパは厳格で、2024年8月からAI法という法律が施行されました。

この法律では、採用にAIを使う場合は「高リスク」として扱われ、必ず人間がチェックすること、どんな基準で判断しているかを明確にすること、差別がないかテストすることなどが義務付けられました。違反すると最大58億円の罰金が科されます。

一方アメリカでは、まだ全国的な規制はありません。ニューヨーク市だけが「採用AIには偏見チェックが必要」という条例を作った程度です。

面白いことに、規制が厳しいヨーロッパの北欧諸国の方が、企業のAI導入率が高いケースもあります。「ルールがはっきりしていると、安心してAIを使える」ということなのかもしれません。

専門家の予測では、今後3つの大きな変化が起きそうです。

まず「学歴より実力重視」の流れが加速します。2025年には64%の会社がスキル重視の採用をすると予測されています。「有名大学卒」より「実際に何ができるか」が重要になってくるということです。

次に「AIと人間の協力」が当たり前になります。AIが最初のふるい分けをして、最終的には人間が判断するという形です。調査では、AI だけの判定なら31%の人しか受け入れませんが、人間も関わるなら75%の人が受け入れると答えています。

最後に「AI利用の透明化」が進みます。「うちの会社はこんなAIを使って、こういう基準で選考しています」ということを、求職者にきちんと説明する企業が増えてくるでしょう。

2025年1月だけで、世界中でAI分野に8550億円もの投資が行われ、その22%が採用関連のツールに使われました。もはやAIは実験段階を過ぎて、本格的に私たちの就職活動を変えていく段階に入ったのです。

良い面も悪い面もありますが、この流れは止まりそうにありません。大切なのは、AIの特徴を理解して、上手に付き合っていくことかもしれませんね。

2026年1月20日、ChatGPTが大学入学共通テストで9科目満点、15科目の得点率97%という驚異的な結果を出しました。これは単なるAIの性能向上の話ではなく、教育のあり方、学びの本質、そして「知識」の価値そのものを問い直す出来事です。本記事では、この衝撃的な結果を多角的に分析し、AI時代における教育の未来、人間にしかできない学びとは何か、そしてAI駆動開発の視点から見た「知識」と「創造性」の関係について深く掘り下げていきます。

GPT-5の開発が最終段階に入っている。推論能力の大幅向上、マルチモーダル機能の強化、そして開発効率55%改善の実績。業界関係者が語る次世代AIの衝撃的な性能とは。2025年最新情報を独自取材で解説する。

OpenAIが発表した最新調査によると、ChatGPT Enterpriseユーザーが1日に削減できている時間は平均40〜60分程度だという。一方で、フロンティアユーザー(上位5%)は1日約2時間の時間削減を実現している。この数字の背後には、職種による格差、利用方法の違い、そして生産性向上の光と影が隠れている。本記事では、ChatGPTによる労働時間削減の現実、職種による効果の違い、そして見落とされがちな課題について解説します。