AI開発を「内製化すべきか、外注すべきか」は、多くの企業が直面する重要な経営判断です。この記事では、AI内製化の定義から5つの具体的なメリット、診断チャート、実践的な導入ステップまでを完全解説します。

「AI開発を外注したら、1つの機能追加に3ヶ月と300万円かかった。でも内製化した企業は、同じ機能を2週間で実装している」

この違いは偶然ではありません。AI導入を進める企業の多くが、外注によるコスト増大、開発スピードの遅さ、仕様変更の柔軟性のなさに悩んでいます。一方で、AI内製化に成功した企業は、年間コストを40〜60%削減しながら、開発スピードを3倍以上に向上させています。

この記事では、AI内製化と外注の根本的な違いから、内製化がもたらす5つの具体的メリット(定量データ付き)、あなたの会社に最適な選択肢を判断する診断チャート、そしてAI内製化を成功させる5つのステップまでを詳しく解説します。

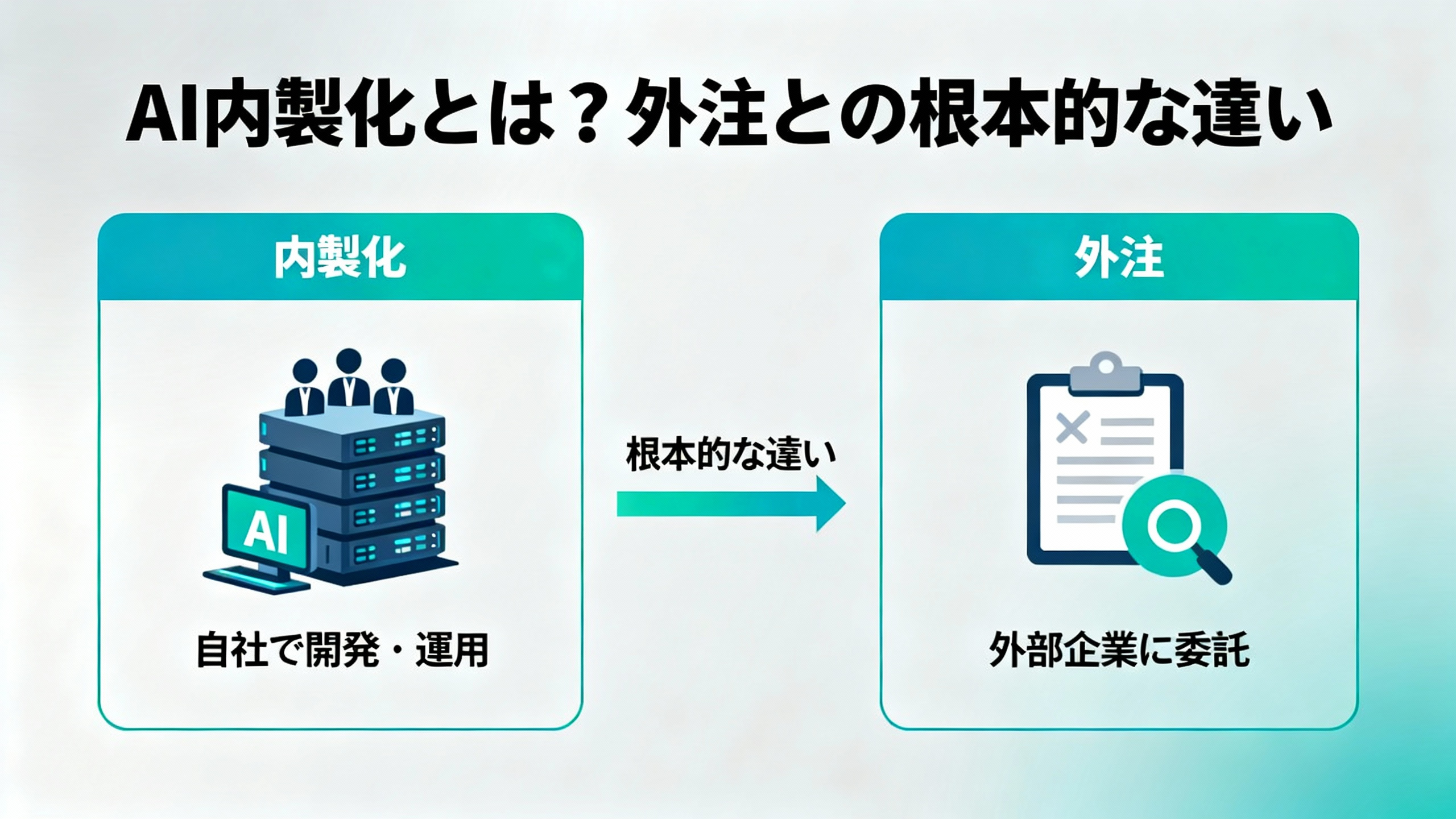

AI内製化とは、自社内のチームでAI開発・運用・改善を継続的に行う体制のことです。単にシステムを社内で作るだけでなく、AIモデルの学習、データパイプラインの構築、継続的な改善サイクルまで含めて自社で完結させることを指します。

また、GitHub Copilot、CursorなどのAI駆動開発ツールの登場により、従来よりもAI内製化のハードルが大幅に下がっています。2025年現在、エンジニアリング経験があれば、AI専門家でなくてもAI開発が可能になりつつあります。

AI内製化と外注では、開発体制、コスト構造、知見の蓄積において根本的な違いがあります。

開発体制では、内製化の場合は社内チームで即座に意思疎通ができるのに対し、外注では外部ベンダーとのやり取りにタイムラグが生じます。コスト構造については、内製化は固定費型で複数案件で分散できるメリットがありますが、外注は変動費型で案件ごとにコストが発生します。そして最も重要な違いは知見の蓄積です。内製化では開発過程で得た知見が社内に残り次のプロジェクトに活かせますが、外注では外部依存となりブラックボックス化のリスクがあります。

AI内製化の最大のメリットは、開発スピードの劇的な向上です。外注では要件定義から発注、開発、検収まで14〜24週間(3.5〜6ヶ月)かかるのに対し、内製化では3〜5週間で完了します。これは約70%の短縮率を実現できることを意味します。

実際の事例として、製造業A社のケースを見てみましょう。品質検査AIの開発において、外注時代は6ヶ月かかっていたものが、内製化後はわずか1.5ヶ月で実装できるようになりました。リードタイムが75%削減され、結果として製品の市場投入を4.5ヶ月も早めることができました。

初期投資は必要ですが、長期的には外注より大幅にコストを削減できます。

3年間のコスト比較シミュレーションを見ると、外注の場合は初期投資こそ0円ですが、3年間の合計で10,800万円かかります。一方、内製化では初期投資として800万円が必要ですが、3年間の合計は8,000万円で済み、2,800万円(26%)の削減を実現できます。

特に重要なのは、ROI達成期間です。一般的に1.5〜2年で初期投資を回収できるため、中長期的な視点で見れば内製化は圧倒的にコスト効率が高い選択肢となります。

ビジネス環境の変化が激しい現代において、柔軟性は競争優位性に直結します。

外注の場合、仕様変更には変更要望の整理から見積もり、契約変更、開発再開まで2〜6週間を要し、追加で50〜200万円のコストが発生します。しかし内製化では、チーム内で議論して即座に実装に移れるため、数日から1週間で完了し、追加コストはほぼゼロです。

この柔軟性により、ビジネス環境の変化に即応でき、2週間スプリントで継続的に改善を重ねるアジャイル開発が可能になります。

AI内製化の隠れた大きなメリットは、社内にAI人材とノウハウが蓄積されることです。

小売業B社の3年間の成長を見てみると、開始時は2名(再教育組)からスタートし、3年後には10名のAI人材育成に成功しています。対応できる領域も基本的な予測モデルからMLOps、エッジAI展開まで広がり、プロジェクト数も年1件から年8件へと大幅に増加しました。

このように、自社データの特性や業界特有のノウハウが蓄積されることで、次のプロジェクトで即座に活用でき、開発スピードとコストをさらに改善できるようになります。

機密情報を扱う企業にとって、データセキュリティは極めて重要です。

内製化では、データは社内に留まるため機密データを外部に出さずに開発が可能です。また、既存のセキュリティ体制をそのまま適用できるため、社内セキュリティポリシーへの準拠も容易です。さらに、GDPR、個人情報保護法への対応も、すべて社内で完結できるため、コンプライアンス上の安心感が得られます。

ここでは、自社の状況に応じた最適な選択肢を判断するための診断ツールを提供します。

まず、AI開発の継続性について考えてみましょう。今後3年以上、継続的にAI開発を行う予定がありますか?次に予算規模です。年間1,000万円以上のAI開発予算を確保できるでしょうか?そして人材確保について、社内にエンジニアリング文化があり、人材育成に投資できる環境がありますか?

さらに経営コミットも重要です。経営層がAI内製化を戦略的に支援する意思があるかどうかを確認してください。最後にデータ資産について、自社で保有・活用できる独自データがあるかどうかを考えてみましょう。

5つの質問すべてに「YES」と答えられる場合は、完全内製化を強く推奨します。あなたの会社はAI内製化に最適な環境が整っており、今すぐ内製化を開始すべきです。

3〜4つに「YES」と答えた場合は、段階的内製化(一部外注併用)が適しています。内製化の基盤はありますが、リスクヘッジのため段階的なアプローチを推奨します。

0〜2つしか「YES」がない場合は、現時点では外注中心で進め、将来的な内製化を検討するのが良いでしょう。外注でAIプロジェクトを実施しながら、社内に知見を蓄積していくことをおすすめします。

まずはAI関連業務の棚卸しから始めましょう。現在外注しているAI開発プロジェクトをリスト化し、コスト、期間、満足度を評価します。次に社内リソースの評価として、エンジニアのスキルマップを作成します。

そして3年後の目標人材体制を策定し、「3年後に5名のAI開発チームを構築」といった具体的な目標を設定します。最後に予算計画とROI試算を行い、経営層への承認準備を整えます。

社内人材のスキル評価と配置転換を行い、既存エンジニアから適性のある1〜2名を選抜します。必要に応じて中途採用でAI人材を1〜2名確保することも検討しましょう。

チームメンバーにはAI駆動開発研修を受講させ、GitHub CopilotやCursorなどのツールを導入して、開発環境を整備します。

プロジェクト選定では、業務への影響が大きく経営層の関心を引けるもの、データが既に揃っているもの、技術的難易度が高すぎないもの、そして成果が定量的に測定できるものを選びましょう。

パイロット期間中は週次で振り返りを行い、成功パターンや失敗パターンをドキュメント化して、ノウハウを蓄積していきます。

パイロットの成果を基に経営承認を得て、チームを3〜5名に拡大します。開発プロセスの標準化として、コードレビュー体制やドキュメントテンプレートを整備し、他部門との連携も強化していきます。

複数プロジェクトを並行運用できる体制を構築し、社内勉強会やナレッジ共有の仕組みを定例化します。新技術のキャッチアップ体制を整え、外部コミュニティへも積極的に参加していくことで、チームの技術力を継続的に向上させます。

製造業A社では、社内エンジニア2名と中途採用1名でAI内製化をスタートしました。チーム全員がAI駆動開発研修を受講し、パイロットプロジェクトとして品質検査AIの開発に取り組みました。外注時代は6ヶ月かかっていたものが、内製化後はわずか1.5ヶ月で完成しました。

その結果、開発期間は70%削減され、年間コストも50%削減(3,000万円から1,500万円へ)を達成しました。成功を受けて3年で8名体制に拡大し、現在では社内のAI開発を一手に担う中核チームとなっています。

一方、サービス業D社の失敗事例から学ぶべき教訓もあります。この企業は、経営層のコミット不足により短期的な成果を期待されすぎました。また、スキル不足のまま無理に内製化を進め、研修投資も行いませんでした。さらに難易度の高いプロジェクトから着手してしまい、外部支援も受けずに孤立した結果、1年で挫折しました。

この失敗から得られる教訓は3つあります。まず、経営層の理解と継続的な支援が不可欠であること。次に、適切な研修や外部支援を活用すべきこと。そして、小さく始めて段階的にスケールする重要性です。

この記事では、AI内製化の定義から具体的なメリット、診断チャート、実践ステップまでを解説しました。

AI内製化は長期的に40〜60%のコスト削減と開発スピード向上を実現できます。5つの診断質問で自社の内製化適性を判断でき、成功の鍵は「小さく始める」「経営層のコミット」「適切な研修投資」の3つです。そして何より、AI駆動開発の登場により、内製化のハードルが大幅に下がっている今が絶好のチャンスと言えるでしょう。

今日から始められる3つのステップとして、まず本記事の診断チャートで自社の内製化適性を確認してください。次に社内のAI関連業務とコストを棚卸しし、そして小規模なパイロットプロジェクトの企画を開始しましょう。

2025年、AI活用の勝敗は「スピード」と「柔軟性」で決まります。内製化はその両方を実現する最強の戦略です。

AI内製化をより本格的に進めたい方には、LandBridge AI駆動研究所の研修サービスがおすすめです。

実践的なカリキュラムで、GitHub CopilotやCursorを使った実務レベルの開発スキルを習得できます。経験豊富な講師陣が直接指導し、個別サポートも充実しているため、確実な成果につながります。受講企業の90%が、研修後3ヶ月以内に実プロジェクトで成果を実現しています。

無料相談・資料請求はこちら → https://www.landbridge.ai/contact

2026年1月20日、ChatGPTが大学入学共通テストで9科目満点、15科目の得点率97%という驚異的な結果を出しました。これは単なるAIの性能向上の話ではなく、教育のあり方、学びの本質、そして「知識」の価値そのものを問い直す出来事です。本記事では、この衝撃的な結果を多角的に分析し、AI時代における教育の未来、人間にしかできない学びとは何か、そしてAI駆動開発の視点から見た「知識」と「創造性」の関係について深く掘り下げていきます。

GPT-5の開発が最終段階に入っている。推論能力の大幅向上、マルチモーダル機能の強化、そして開発効率55%改善の実績。業界関係者が語る次世代AIの衝撃的な性能とは。2025年最新情報を独自取材で解説する。

OpenAIが発表した最新調査によると、ChatGPT Enterpriseユーザーが1日に削減できている時間は平均40〜60分程度だという。一方で、フロンティアユーザー(上位5%)は1日約2時間の時間削減を実現している。この数字の背後には、職種による格差、利用方法の違い、そして生産性向上の光と影が隠れている。本記事では、ChatGPTによる労働時間削減の現実、職種による効果の違い、そして見落とされがちな課題について解説します。